日記です。

今月良く聴いてた曲リスト

いつもは自作のプレイリストを貼っているけど、1月はEthel CainのPervertsばっかり聴いていたのでそのまま貼る。やっぱり亡霊が歌ってるみたいな音楽好きなのだ。

民音音楽博物館

世界の楽器や歴史的な音楽資料などが収蔵されている博物館が新宿区にあることを何故か最近までまったく知らなかったのだが、インターネットフレンズと集まって一緒に行けることになった。

母体が母体だけにゴージャス過ぎ、充実すぎる展示内容、ホスピタリティ溢れすぎるガイドですごかった、無料なのに。

最初の部屋は年代物のオルゴールが並んでおり、ジャングルクルーズばりのトーク力のお兄さんが一台一台実演で音色を聞かせてくれる。お客さんも盛況。(賑わっているアピールのため会員が集められているという噂もある)

また、ピアノ部屋ではバッハ(が弾いたかもしれない)時代のピアノ、ショパン(が弾いたかもしれない)時代のピアノなどなどビッグネームの貴重なピアノが次々飛び出し、これまた学芸員の方がひとつひとつその時代に合わせた楽曲を披露してくれるサービスで「何か騙されてるのか?このまま竜宮城に連れて行かれるのか?」という気分が高まった。(別に連れてかれなかった)

世界の楽器コーナーもあり、アルマジロを加工した弦楽器(かなりそのままアルマジロ)など初めて見るものが多く置いてあった。ウードとか一度は弾いてみたいんだけど、試奏させてくれるような場所ってないかな?

現われる場/消滅する像

そのあと、ICCへ移動し「現われる場/消滅する像」を見た。かなり展示部屋が暗くて入っていくのに勇気がいったので一緒に見る人がいてよかった。てか美術館の展示ってたまにお化け屋敷より道が暗い時あるよね。

でかい暗闇でふわふわの岩に寝っ転がって音を聴くオモロ体験ができる部屋、だいぶ寝れる。

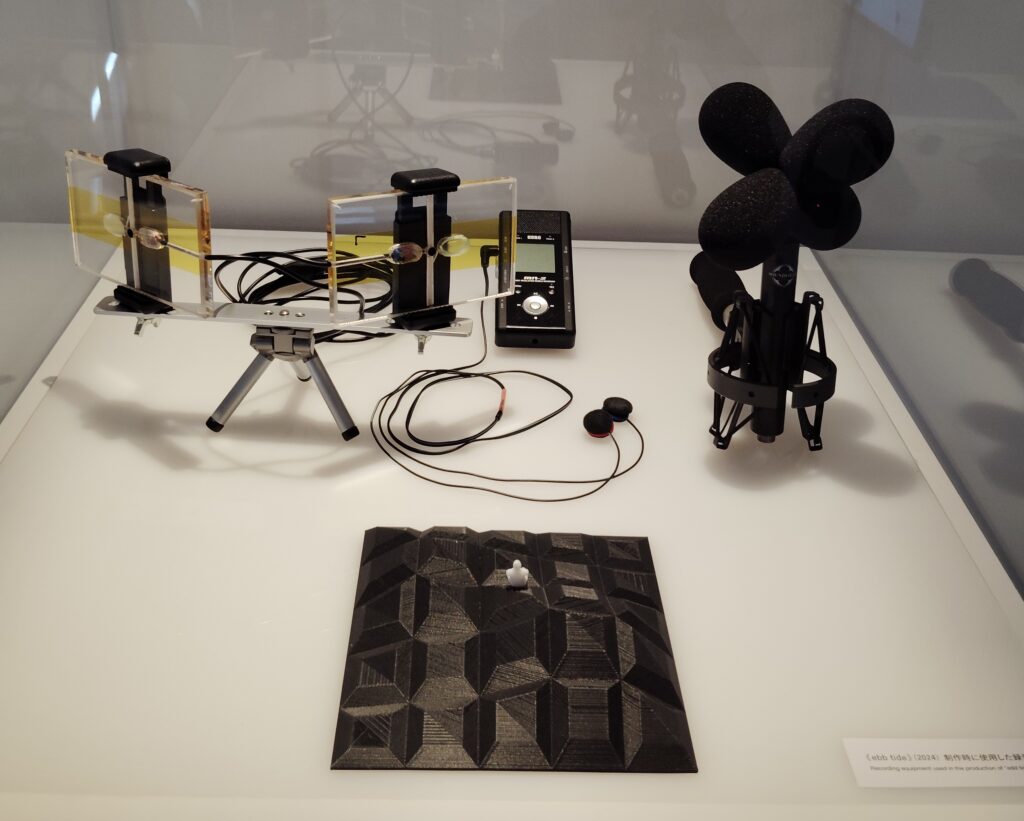

そういえば宇都宮泰氏が制作したマイク、BAROm1の現物も見れて嬉しかった。

今津景 タナ・アイル

オペラシティ アートギャラリーに移動して、今津景の個展を見る。2017年からインドネシアに生活の拠点を移して作品を制作されているらしく、作品ガイドで紹介されていたインドネシアの神話や風俗にまつわる話がとても興味深かった。

その土地で生活すること、を感じさせる作品、展示の仕方でとても良かった。

しかし一日で色々見て回ってさすがにくたくたになった。体力ないにんげんには1日1展示が限界や。

映画を愛する君へ!

アルノー・デプレシャン新作『映画を愛する君へ!』オンライントーク付き先行上映@日仏学院に行った。

映画史であると同時に、映画をどんな人々が観てきたか、映画と共に生きるとはどんなことだったのか、という映画”観客”史観にもなってるところが面白かった。

きらめく映画人生讃歌なのだが、世の中が世の中だけに、映画バンザーイ!とエモくなるだけで良いのだろうか…という気持ちにもなってしまった。

編むことは力

読み終えた。編み物を使ったデモ活動(ヤーン・ボミングなど)についても知れて良かった。

編み物に限らず手芸には時間を武器にして巨大資本に抵抗するとか闘争的な側面もあるはずだが、余裕のある趣味/ほっこり生活のパッケージングされがちなところがあるので、『すてきにハンドメイド』がサバイバル文脈で藤岡弘にボスニアンクロッシェ編ませてたのは良い采配だった的な気になる。

合間に著者のエッセイが挿入されてて、パートナーが原因で経済破綻してしまい資産を手放すことになり、絶望を抱えている胸の内が描かれるんだけど、最後「家がなくなった悲しみを癒すために世界一周旅行に行こう!」という展開で貧乏の破産と金持ちの破産は違うという叙述トリックだった。

坂本龍一 音を視る 時を聴く

MOTの坂本龍一展へ。混んでるとは聞いていたが本当に衝撃的なぐらい混んでいて、いま思い返すと作品そのものよりも人が寄り集まってほんのり暖かかったことのほうが印象に残っている。

最後の部屋に、生前の坂本龍一の演奏をMIDIデータ化したものを自動ピアノが演奏し、併せて演奏している姿が透明パネルに投影される、という、展示としては「まんま」的な手法の作品があったのだが、でもなんかこれって子供の頃思い描いていた未来のSFってかんじだよな、うっすらとした死者の冒涜感も相まって、とエモい気持ちになってしまった。「キャプテンEO」を最初に見た時の記憶のようだった。